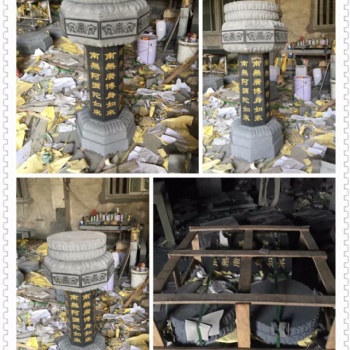

詳細介紹

出食臺,又稱施食臺、供食臺、出生臺、生臺等,民間俗稱石佛柱。源自佛教「施食」的典故,后來廣傳于亞洲各佛教寺院,于大殿外施設一石柱、或一平臺、或一食盤等,以供放加持過的食物、水、香,施食鬼神。至今,臺灣多處宮廟,亦可見之。

佛教的出食典故,根據宋朝志磬大師于1269年所撰之《佛祖統記》,一部中國歷史上**完整的佛教百科式史書,詳述出食,又稱「出生飯」或「出眾生食」,其緣起有二:一,根據《大般涅槃經》、《根本說一切有部毗奈耶》,前者記述佛陀化導了名為「曠野」的鬼神,后者,收服了羅剎鬼「訶利底母」(梵文hārītī,或作訶利帝母,以其為眾鬼子之母,故稱鬼子母)。兩者皆喜啖人肉,作害生靈,經佛陀攝伏教化,授予戒律,不得殺生。因此佛囑咐弟子謹遵為戒條,施予飲食,令離饑苦。二,根據《救拔焰口餓鬼陀羅尼經》等經典,阿難欲救拔名為「焰口」,或稱面然的餓鬼,請求佛陀超拔之道,佛陀傳授「無量威德自在光明殊勝妙力」咒語,誦持此咒,可散施與無量餓鬼及諸仙等種種飲食,令諸餓鬼解脫苦身、得生天上。且受持者,福德壽命皆可增長。后者通行佛道兩教。

因施食之風,到了唐代,蔚為風行,影響所及道教也發展出施食和焰口儀式。佛道兩教通行斛食(以四角形大木盤盛大量飯食以供養三界萬靈;斛,量器名,古謂十斗,今容五斗),施舍鬼眾。如今農歷七月,兩教寺廟亦皆舉辦普渡法會,設齋施食,慈悲救拔亡靈。

聯系方式

|